Представь: твой одноклассник отлично общается в ВК, строчит остроумные комментарии и собирает лайки под постами. Но стоит учителю вызвать его к доске — и парень буквально каменеет. Руки трясутся, голос пропадает, а в голове полная пустота. Знакомая картина?

А теперь шокирующая цифра: недавнее международное исследование в семи странах мира показало, что каждый третий молодой человек (36%) в возрасте 16-29 лет соответствует критериям социального тревожного расстройства. Это значительно больше, чем предполагали ученые ранее. В России ситуация не лучше — мы входим в число стран с высокими показателями социальной тревожности среди молодежи.

Что же происходит с нашими подростками? Почему поколение, выросшее в эпоху соцсетей и мессенджеров, массово боится живого общения? И главное — как понять, где заканчивается обычная застенчивость и начинается серьезная проблема?

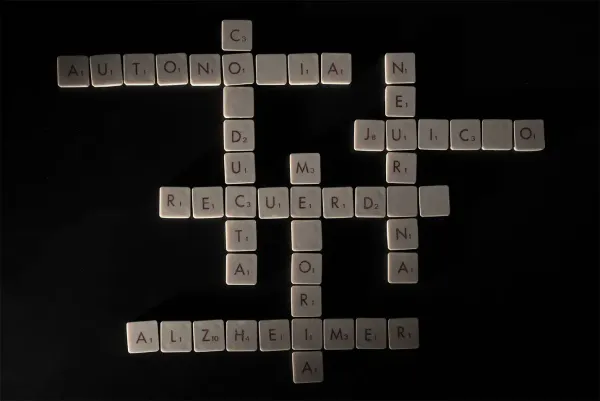

Что такое социофобия у подростков: не просто стеснительность

Социофобия, или социальное тревожное расстройство — это не модное словечко для описания застенчивости. Это мысли и переживания по поводу того, как человека воспринимают окружающие люди.

Психолог Радмила Мавлиева из клиники "Огни Олимпа" объясняет: чтобы говорить именно о социофобии, нужно наблюдать проявления тревоги во взаимодействии с авторитетными, более статусными фигурами и себе равными в течение 6 месяцев и больше. Тревога будет постоянно присутствовать во всех подобных ситуациях.

Когда застенчивость превращается в проблему

Застенчивый подросток может волноваться перед выступлением, но после него чувствует облегчение и даже удовлетворение. Подросток с социофобией переживает тройной удар: испытывает стресс не только перед какой-либо коммуникацией, но и во время нее и даже после.

Представь театр военных действий в голове: "А вдруг я скажу что-то глупое? Все поймут, что я тупой. Наверное, они уже заметили, как я покраснел. Теперь точно будут надо мной смеяться. Я никогда больше не пойду в эту компанию".

Немецкое исследование 2022 года с участием более тысячи молодых людей выявило интересную закономерность: социальная тревожность была преимущественно связана с ситуациями экзаменов и выступлений перед другими. Избегание было наиболее распространено именно в последних ситуациях. И это понятно — школьная система с ее постоянными оценками и публичными ответами становится настоящим полем боя для социофобов.

Цифры, которые заставляют задуматься

Статистика выглядит пугающе. По данным Национального института психического здоровья США, 9.1% подростков страдают социальным тревожным расстройством, причем девочки болеют чаще (11.2%) чем мальчики (7.0%). А исследование в Temple University показало еще более тревожную картину: 90% случаев социофобии возникает до 23 лет, при этом это третье по распространенности психическое расстройство.

Но самое печальное в том, что подростки с социофобией часто остаются без помощи. Они кажутся просто "тихими" или "воспитанными", и взрослые не подозревают о буре эмоций внутри.

Что происходит в мозге подростка-социофоба

Чтобы понять социофобию, нужно заглянуть внутрь подросткового мозга. И картина там действительно драматичная — словно внутри идет настоящая война между разными отделами.

Нейробиолог Джованна Ярчо из Temple University получила грант в 3.7 миллиона долларов на изучение того, как мозг социально тревожных подростков обрабатывает и (неправильно) запоминает обратную связь от сверстников. Ее команда обнаружила поразительную вещь: люди без социальной тревожности запоминают отзывы сверстников как более позитивные, чем они были на самом деле, а социофобы — наоборот, как более негативные.

Амигдала — центр тревоги на максимальных оборотах

Главную роль в развитии социофобии играет миндалевидное тело, или амигдала — древняя структура мозга, отвечающая за обработку угроз. У социофобов наблюдается активная работа той части мозга, которая отвечает за эмоции и чувства, возникающие при некомфортных и опасных ситуациях — миндалевидного тела.

Представь амигдалу как сверхчувствительную охранную сигнализацию. У обычного человека она срабатывает при реальной опасности — скажем, при виде разъяренной собаки. У подростка с социофобией эта "сигнализация" включается от любого взгляда одноклассника или необходимости ответить на уроке.

Исследования с помощью фМРТ показали удивительную вещь: активация амигдалы ослабевала, когда люди знали, что экспериментатор находится далеко от них, и усиливалась при его приближении. Социофобы буквально чувствуют угрозу от простого присутствия других людей.

Почему префронтальная кора не справляется

В норме работу амигдалы регулируют лобные доли мозга — префронтальная кора. Это наш внутренний "взрослый", который способен оценить реальность угрозы и успокоить эмоциональные реакции. У здоровых людей работа миндалевидного тела регулируется лобными долями. С их помощью головной мозг может распознать и оценить реальность угрозы.

Но вот проблема: у социофобов работа лобных долей нарушена, то есть они не подавляют излишнюю активность миндалевидного тела, а усиливают. Получается замкнутый круг: амигдала кричит "Опасность!", а префронтальная кора вместо того, чтобы ее успокоить, поддакивает: "Да, точно опасность! Все на нас смотрят!"

Нейропсихолог Катя Карпо объясняет это так: если сигнал от таламуса идет по "нижней дороге", он попадает напрямую в амигдалу, минуя обработку в лобных долях — префронтальной и поясной коре. Это как если бы пожарная тревога срабатывала от запаха подгоревшего тоста, а система контроля не работала.

Откуда берется социофобия: сложная мозаика причин

Социофобия не возникает на пустом месте. Это результат сложного взаимодействия генетики, семейных паттернов и жизненного опыта.

Генетическая лотерея

Наука давно установила: склонность к социальной тревожности может передаваться по наследству. Существует 30%-ная вероятность, что социальная фобия родителя может быть передана ребенку, — объясняет психолог Татьяна Лайшева.

Но это не приговор! Генетика — это скорее предрасположенность, а не судьба. Примерно у 10-15% людей обнаруживается поведенческое ингибирование при рождении, что является фактором риска развития социально-тревожного расстройства в последующей жизни. Поведенческое ингибирование — это особенность нервной системы, при которой ребенок более осторожен и настороженно относится к новому.

Интересно, что такие дети не обязательно станут социофобами. Многое зависит от того, как с ними обращаются в семье и какой опыт они получают в детстве.

Роль семьи и школьного опыта

Семейная атмосфера играет огромную роль в развитии социофобии. Чрезмерная опека или критика детей в семье повышает риск развития социофобии. Причем опасны обе крайности.

Гиперопека создает искусственную среду, где ребенок не учится справляться с социальными вызовами. Представь: мама всегда говорит за ребенка в магазине, решает все конфликты с одноклассниками, выбирает друзей. В результате подросток оказывается беззащитным перед реальным миром.

С другой стороны, постоянная критика формирует убеждение: "Я делаю все неправильно, люди меня осуждают". Недостаток теплого принимающего отношения, высокие ожидания, сравнение с другими, ориентация родителей на мнение других усваиваются как способ обращения с собой и миром.

Школьный опыт тоже критичен. Невозможность "влиться" в коллектив, неприятие или отвержение сверстниками, долгие годы психологической травли делают развитие социофобии более вероятным. Исследование Гилмартина показало: застенчивые подростки и тревожные взрослые особенно подчеркивали, что часто в жизни сталкивались с неприятием сверстниками, выраженным в различных формах психологического и физического насилия.

Как распознать социофобию у подростка

Родители часто не замечают социофобию, принимая ее за обычную застенчивость или "переходный возраст". Но есть четкие признаки, которые должны насторожить.

Эмоциональные признаки

Подросток с социофобией живет в постоянном напряжении. К эмоциональным признакам относятся: боязнь определенных ситуаций (выступления на публике, ведения переговоров, контактов с незнакомыми людьми, посещения людных мест, собеседований); боязнь общения с людьми по телефону; повышенное напряжение, раздражительность, беспокойство и нервозность в период ожидания предстоящей коммуникации.

Особенно показательно отношение к школе. Подросток может прогуливать уроки не из-за лени, а из-за паника перед необходимостью отвечать у доски. В тяжелых случаях дети могут отказаться разговаривать по телефону или даже выходить из дома.

Тревожный звоночек — изменение поведения в социальных ситуациях. Первыми симптомами у детей могут быть истерики или плач, дети могут "застывать" или замыкаться в социальных ситуациях. Вслед за этим может наблюдаться избегающее поведение.

Физические симптомы

Социофобия — это не только эмоциональная проблема. Она имеет очень яркие физические проявления. К физиологическим симптомам относятся: покраснение кожных покровов, гипергидроз (потливость), тремор, учащенное сердцебиение, тошнота.

Учащается сердцебиение, возникает чувство тесноты в груди; усиливается потоотделение и может бросать в жар; начинает кружиться голова и может случиться обморок. Эти симптомы могут быть настолько выраженными, что родители в первую очередь обращаются к педиатру, подозревая соматические заболевания.

Характерная особенность: симптомы начинаются задолго до самой ситуации. Тревожность начинается заранее — за несколько дней или недель перед предстоящей социальной ситуацией. Подросток может не спать ночами перед презентацией в классе или школьным праздником.

Социофобия в 2025 году: новые реалии цифрового поколения

Современные подростки растут в условиях, которых не было ни у одного поколения в истории человечества. И эти условия создают совершенно новые вызовы для психического здоровья.

Пандемия как катализатор социальной тревожности

COVID-19 стал настоящим ускорителем социофобии среди подростков. По данным исследований, госпитализации молодежи с проблемами психического здоровья выросли на 124% с 2016 по 2022 год. Два года изоляции, дистанционного обучения и ограниченного социального контакта оставили глубокий след.

Представь: подросток, который и так с трудом общался с одноклассниками, вдруг оказался заперт дома на месяцы. Когда школы открылись, для многих возвращение к живому общению стало настоящим шоком. Навыки, которые раньше казались естественными — поддержать разговор в коридоре, пообедать в столовой, работать в группе — вдруг требовали огромных усилий.

Психологи отмечают: дети, которые провели критические годы социального развития (13-16 лет) в изоляции, сейчас демонстрируют повышенные уровни социальной тревожности. Это как если бы ты два года не ездил на велосипеде, а потом попытался участвовать в гонке.

Соцсети: иллюзия общения без навыков

Современные подростки проводят в среднем 7 часов 22 минуты в день перед экранами. За это время они могут переписаться с десятками людей, посмотреть сотни видео, поставить тысячи лайков. Но парадокс в том, что все это виртуальное "общение" может усиливать социофобию в реальной жизни.

В онлайне у тебя есть время подумать над ответом, можно удалить неудачную фразу, отредактировать фото. В реальной жизни такой роскоши нет — нужно реагировать мгновенно, и это пугает подростков, привыкших к контролируемому общению.

Исследование Temple University показывает: социальная тревожность обычно развивается в подростковом возрасте, при этом 90% случаев возникает до 23 лет. В эпоху социальных сетей суждения наших сверстников стали все более распространенными. Одним движением пальца человек может показать, принимает он тебя или отвергает.

Культура перфекционизма в Instagram

Соцсети создают иллюзию, что у всех остальных жизнь идеальна. Подросток видит тщательно отретушированные фото одноклассников, их "счастливые" моменты, достижения — и начинает сравнивать со своей обычной, не всегда радужной реальностью.

По данным исследований, 15.8% подростков сообщают о том, что их травили или преследовали в интернете. Причем кибербуллинг среди девочек встречается значительно чаще (22.4%) по сравнению с мальчиками (7.6%). И если раньше травля заканчивалась с уходом из школы, то теперь она преследует 24/7 через смартфон.

Особенно токсичными стали комментарии к фото и видео. Подросток может часами анализировать, почему его пост набрал мало лайков, что означает тот или иной эмодзи в комментарии, кто его "анфолловил". Эта постоянная оценка создает хронический стресс.

Новые триггеры социофобии

У современных подростков появились совершенно новые ситуации, вызывающие панику:

Звонки вместо сообщений. Поколение Z настолько привыкло к текстовому общению, что обычный телефонный звонок может вызвать приступ тревоги. Они боятся звонить в поликлинику записаться к врачу, заказать пиццу или уточнить расписание в магазине.

Живые встречи после онлайн-знакомства. Подросток может месяцами общаться с кем-то в интернете, но идея встретиться в реальности кажется ужасающей. "А вдруг я покажусь не таким, как в фото? А вдруг мне нечего будет сказать без смайликов и мемов?"

Отключение от интернета. Современные подростки панически боятся оказаться без связи. Разряженный телефон или отсутствие Wi-Fi воспринимаются как социальная изоляция.

Зум-звонки и онлайн-уроки. Парадоксально, но даже виртуальное общение может вызывать социофобию. Необходимость включить камеру на уроке, выступить в видеочате или участвовать в онлайн-конференции — новые источники стресса.

Информационная перегрузка и тревожность

Современные подростки ежедневно получают гигантские объемы информации — новости, сообщения, уведомления, контент. Мозг просто не успевает все обработать, что приводит к хроническому стрессу и повышенной тревожности.

К тому же подростки постоянно видят негативные новости — от климатических катастроф до военных конфликтов. Это создает ощущение небезопасности мира, что усиливает общую тревожность и, как следствие, социофобию.

Психологи отмечают: современным подросткам сложнее, чем предыдущим поколениям, потому что они живут в состоянии постоянной "включенности" и оценки. Раньше можно было прийти домой и отдохнуть от социального давления. Сейчас соцсети не дают такой передышки.

Положительные стороны цифровой эпохи

Но не все так мрачно! Цифровые технологии также открывают новые возможности для помощи подросткам с социофобией:

Онлайн-терапия стала более доступной. Подросток, который боится прийти к психологу лично, может начать с видеоконсультаций.

Сообщества поддержки в интернете помогают понять, что ты не один. Тысячи подростков делятся опытом борьбы с социальной тревожностью.

Приложения для медитации и управления тревожностью дают простые инструменты самопомощи.

Образовательный контент о психическом здоровье делает тему менее табуированной.

Главное — научить подростков использовать технологии осознанно, а не позволять им контролировать свою жизнь.

Что делать родителям: тонкая грань между помощью и гиперопекой

Если ты узнал своего ребенка в описанных симптомах, главное — не паниковать. Социофобия хорошо поддается лечению, особенно в подростковом возрасте, когда мозг еще пластичен.

Когда обращаться к специалисту

Часто родители подростков обращаются за помощью к педиатру или терапевту, жалуясь на соматические проявления социофобии (головокружение, головные боли, повышенное давление, учащенное сердцебиение). Это нормально — начать с исключения соматических причин.

Но если физические обследования не выявили проблем, а симптомы продолжаются, нужна помощь психолога. Критерии для обращения к специалисту:

- Симптомы длятся более 6 месяцев

- Они значительно влияют на учебу и социальную жизнь

- Подросток избегает обычных для его возраста активностей

- Появились признаки депрессии или суицидальные мысли

Продолжительность терапии — от трех месяцев до года. Современные методы лечения включают когнитивно-поведенческую терапию, групповые занятия, а в тяжелых случаях — медикаментозную поддержку.

Как поддержать подростка

Родители могут сделать очень много еще до обращения к специалистам. Родителям важно проводить связи между поведением ребенка или уже подростка и своим стилем общения с ним.

Пересмотри свое отношение к социальным ситуациям. Если ты сам тревожишься перед походом в школу на собрание или избегаешь знакомств с соседями, ребенок усваивает эту модель поведения. В случае выраженной тревоги у родителей им самим стоит обратиться к терапии, так как их паттерны поведения влияют на паттерны подростка.

Создай безопасную домашнюю атмосферу. Дом должен быть местом, где можно расслабиться и набраться сил для социальных взаимодействий. Избегай критики и сравнений с другими детьми. Вместо "Посмотри, как легко Маша выступает перед классом" скажи "Я понимаю, что тебе тяжело, но ты справляешься".

Поощряй маленькие шаги. Если подросток смог ответить на один вопрос на уроке — это уже победа. Не требуй сразу кардинальных изменений.

Эффективна групповая терапия, где подростки учатся новым формам общения. В группе быстрее происходит нормализация и сплочение, что помогает сформировать самооценку и выработать адаптивные формы поведения.

Социофобия в эпоху соцсетей: новые вызовы

Современные подростки сталкиваются с уникальными вызовами. Социальные сети создают иллюзию общения, но не дают навыков реального взаимодействия. В эпоху социальных сетей суждения наших сверстников стали все более распространенными. Одним движением пальца человек может показать, принимает он тебя или отвергает. И эта реакция может стать источником стресса.

Парадокс нашего времени: подросток может иметь сотни подписчиков в Instagram, но паниковать при необходимости спросить дорогу у прохожего. Виртуальное общение не заменяет живого контакта и не учит справляться с непредсказуемостью реальных социальных ситуаций.

Надежда есть: социофобию можно победить

Важно понимать: социофобия — это не приговор и не недостаток характера. Это особенность работы мозга, которую можно скорректировать. Исследования показывают: психотерапевтические методы в ряде случаев столь же эффективны, как и лечение препаратами: в случае депрессии, панического расстройства, социофобии.

Современная нейронаука дает основания для оптимизма. Память супер податлива. Если мы сможем выяснить механизмы, которые используют эту податливость позитивным образом в контексте терапии, это может стать еще одним способом лечения людей с социальной тревожностью, — объясняет исследователь Джованна Ярчо.

Подростковый мозг находится в состоянии активного развития, поэтому это оптимальное время для коррекции. Главное — вовремя заметить проблему и обратиться за помощью.

Социофобия у подростков — это серьезная проблема, которая требует понимания и профессионального подхода. Но при правильной поддержке и своевременной помощи можно помочь подростку научиться комфортно чувствовать себя в социальных ситуациях и полноценно развиваться.

Какие признаки социофобии ты замечал у себя или своих близких в подростковом возрасте? Поделись своей историей в комментариях — возможно, твой опыт поможет другим родителям вовремя распознать проблему.

P.S. Если статья оказалась полезной, сохрани ее и поделись с теми, кому она может пригодиться. Чем больше взрослых будет понимать особенности подросткового восприятия мира, тем больше детей получат необходимую поддержку 💙

Обсудить